HACCPの義務化に対応するための前提知識とは?

2020年6月1日より改正食品衛生法が適用となり、それに伴いHACCPの義務化も始まりました。既にHACCPに取り組んでいる事業所もあれば、まだ準備段階の事業所もありますが、HACCPとはそもそもどういうものか、何をしていけば良いのか分からないという人も多くいます。

HACCPとは「原材料の受入から最終製品までの各工程ごとに、健康被害を及ぼすおそれのある原因を探し、その防止につながる重要な工程を継続的に監視・記録する工程管理システム」のことです。また、HACCPの義務化には企業の規模によって、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2種類に分かれます。各基準によってやるべき事が異なるので、自社がどちらに当てはまるのかを確認しておきましょう。

Youtubeにて「5分でわかるHACCP(2020年版) 1. HACCPシステムとは」という動画も配信中です。併せてご覧ください。

HACCPの概要

HACCPとは、「Hazard Analysis and Critical Control Point」の頭文字をとった言葉で、ハサップと発音します。Hazard Analysisとは危害要因分析、Critical Control Pointは重要管理点のことです。

- 危害要因分析

原材料から出荷に至るまでの各工程ごとに健康被害に繋がるおそれのある原因(危害要因:食中毒菌や有害化学物質、硬質異物など)がないか調査すること - 重要管理点

危害の除去や低減など、直接管理できるポイントを継続的に管理、記録すること

HACCPを導入すれば、問題がある商品を出荷前に回収することが可能となり、食品事故を未然に防ぐことができます。

義務化の背景

HACCPは、食中毒が絶対に起きてはいけない宇宙食の衛生管理のために1970年代にアメリカで導入されたもので、徐々に他の食品の衛生管理にも導入され、世界的に広まっていきました。

世界各国で義務化となっていたHACCPが日本でも採用された一番の決め手は、東京オリンピック・パラリンピックの開催です。世界が日本に注目する中、日本の食品が安全だとアピールするために導入が決定しました。

導入するメリット

HACCPを導入する最大の目的は、食中毒や金属片の混入などの健康被害を未然に防ぐことです。工程の一つ一つに対し、どのような危害が潜んでいるかを分析するため、危害が起こりうる場所をあらかじめ把握し、対策ができます。万が一、健康被害が出てしまった場合も原因の特定がしやすくなります。

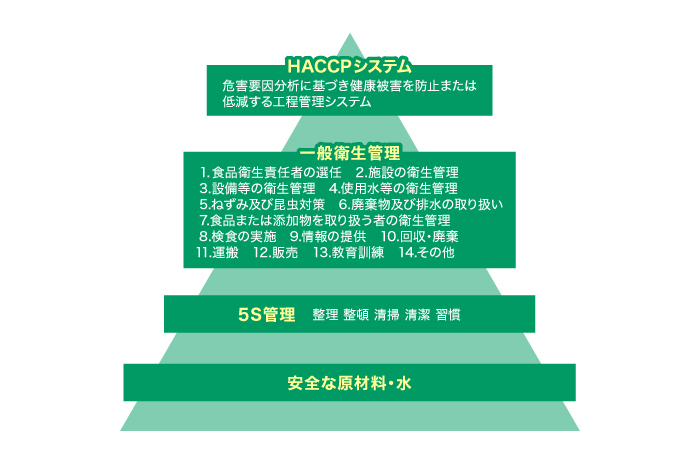

ただし、HACCPはあくまでも工程管理なので全ての事故を防げる訳ではなく、あわせて「一般衛生管理」の実施が必要です。HACCPによる工程管理は、生産工程を管理することで、食品そのものから危害を取り除きます。一方、「一般衛生管理」は、使用器具の清潔保持やしっかりとした手洗いの実施など食品を取り巻く環境の衛生管理です。

土台となる一般衛生管理がなければHACCPシステムは成り立たないため、一般衛生管理を今以上に徹底させることができます。

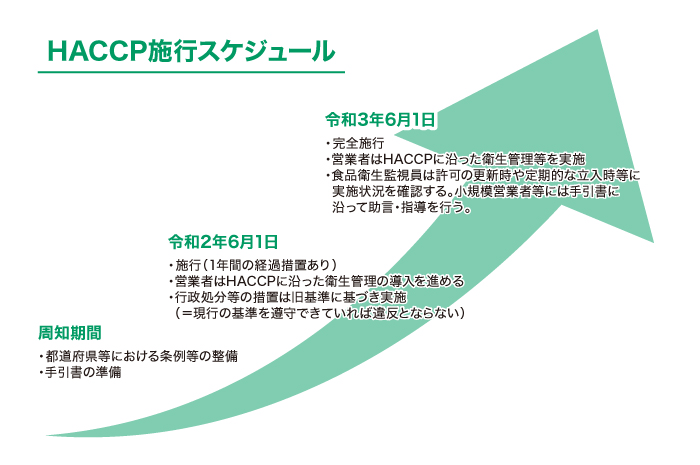

HACCPの義務化はいつから?

HACCPは、2021年(令和3年)5月31日までに実施されていれば大丈夫です。義務化自体は2020年(令和2年)6月1日から始まっており、HACCP導入のために既に動き始めていなければなりません。

しかし、HACCPは今日から始めようと思っても、すぐにできるものではなく、また、同時に一般衛生管理の徹底も必要となります。これらの衛生管理を完成させるために、法律が施行された2020年(令和2年)6月1日から2021年(令和3年)5月31日までの1年間が、猶予期間として設けられています。

(2021.6.1追記)2021年6月1日をもって、HACCPの義務化が完全施行となりました。まだ導入できていない事業者は、早急に取り組みましょう。

2020年6月~2021年5月までは猶予期間

2021年5月末までの猶予期間では、会社の規模や業種によってやるべきことは変わってきますが、大きく分けて4つ実施することがあります。

- 「一般的な衛生管理」及び「HACCPによる衛生管理」に関する基準に基づき衛生管理計画を作成し、従業員に周知徹底を図る

- 必要に応じて洗浄・清掃・消毒や食品の取扱い等について具体的な方法を定めた手順書を作成する

- 衛生管理の実施状況を記録し、保存する

- 衛生管理計画及び手順書の効果を定期的に(及び工程に変更が生じた際等)に検証し(振り返り)、必要に応じて内容を見直す

猶予期間中は、計画を立てるだけではありません。実際に立てた計画を実施し、2021年6月以降の本番には完璧に使いこなせるようにしましょう。

2021年6月1日までの対応が必須

2021年5月31日までにHACCPを導入し、運用がされていなければなりません。2021年6月1日以降で注意しなければならないのが、営業許可更新時の保健所の監査です。改正食品衛生法では、今までの監査項目に、「HACCPにおける記録の確認」が加わります。HACCPは、単に衛生管理を計画通り行うだけではなく、衛生管理の実施状況を「記録」し、「保存」することが必須です。

保健所が訪れた際にHACCPの記録がないと、必ず指導が入るため、「これがHACCPの記録です!」といつでも見せられるようにしておきましょう。

HACCPの対象範囲

HACCP義務化は、食品や添加物を取り扱う全ての業種が対象となります。大規模な食品工場も、個人経営の小規模な飲食店も、仕入れ商品を加工せず販売するスーパーも、HACCPを導入しなくてはなりません。

しかし、全国にチェーン展開しているような大規模な会社と、数人で切り盛りするような小規模な会社で、同等の衛生管理を行うのは難しいです。また、取り扱う食品によっても、リスクが高いものとそうでないものがあります。そこで国は、大規模な企業は「HACCPに基づく衛生管理(旧基準A)」、小規模な企業は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(旧基準B)」を行うよう、規模や形態によってやるべきことを分けました。

対象事業

まず、自社がHACCP義務化の対象かどうかを確認しましょう。HACCPは、食品または添加物を取り扱う(製造・加工・調理・販売を含む)全ての企業が対象となり、企業の規模は関係ありませんので注意してください。

ただし、公衆衛生に与える影響が少ないと判断された以下の4つの業種はHACCP義務化の対象外となります。

- 食品の輸入業

- 常温での食品の貯蔵、運搬業

- 常温での包装食品の販売業

- 容器包装の輸入、販売業

以上の4つに当てはまらなければ、HACCP義務化の対象事業となります。

事業規模

HACCPの義務化は事業の規模によって実行する内容が変わってきます。規模が大きい企業は「HACCPに基づく衛生管理」、規模が小さい企業は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施します。

以下の4項目のいずれかに当てはまる場合は、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に該当します。

- ひとつの事業所において、食品従事者が50人以下の小規模事業者

(例)小規模な食品工場など - 該当店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者

(例)菓子の製造販売、食肉の販売など - 提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繫な業種

(例)飲食店、給食施設、惣菜・弁当の調理など - 低温保存が必要な包装食品の販売等、一般衛生管理のみの対応で管理一般衛生管理の管理で対応が可能な業種

(例)食品の卸業者、コンビニエンスストアなど

上記項目に当てはまらない事業者は、「HACCPに基づく衛生管理」を実施します。

HACCPの義務化に向けてやるべきこと

HACCP義務化でやらなくてはいけないことは、大きく分けて、HACCPによる「工程管理」と、その土台となる「一般衛生管理」の2つであり、企業規模に関わらず両方が必要となります。

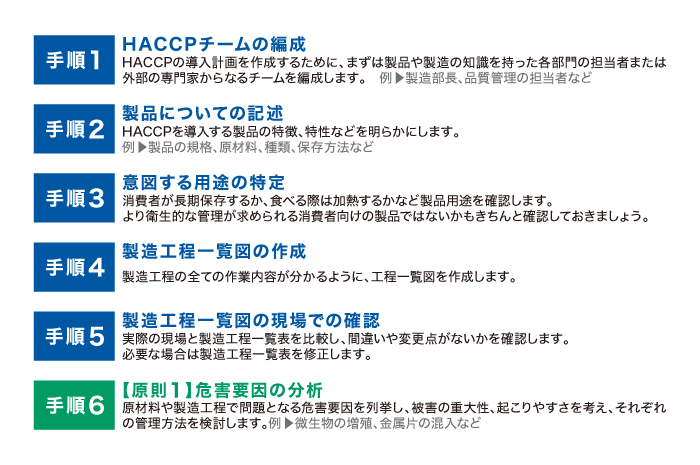

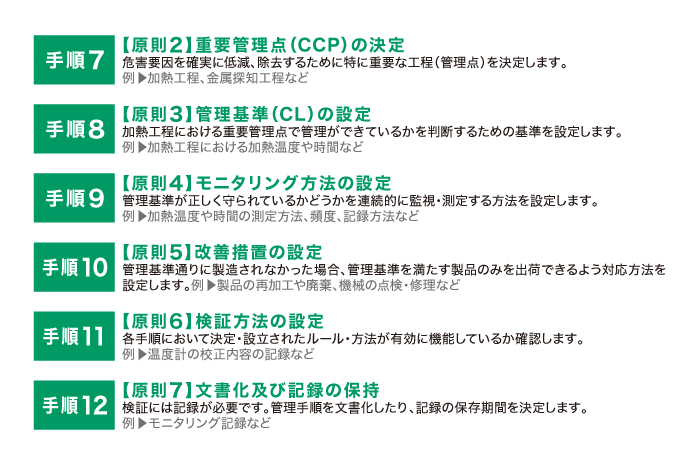

「HACCPに基づく衛生管理」では、HACCP7原則12手順に沿ってHACCPプランを作り、実行していきます。

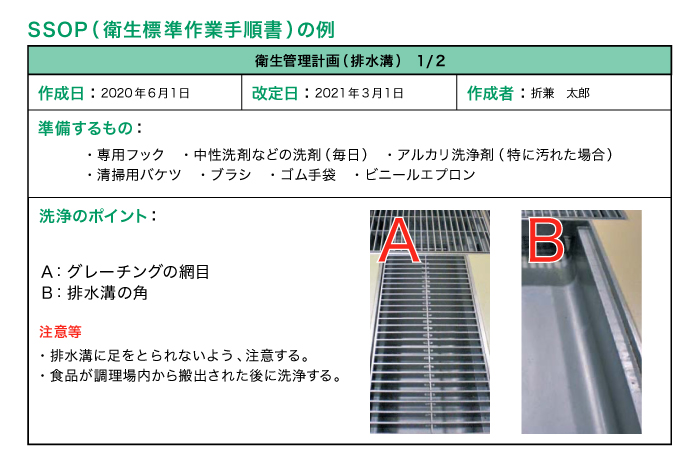

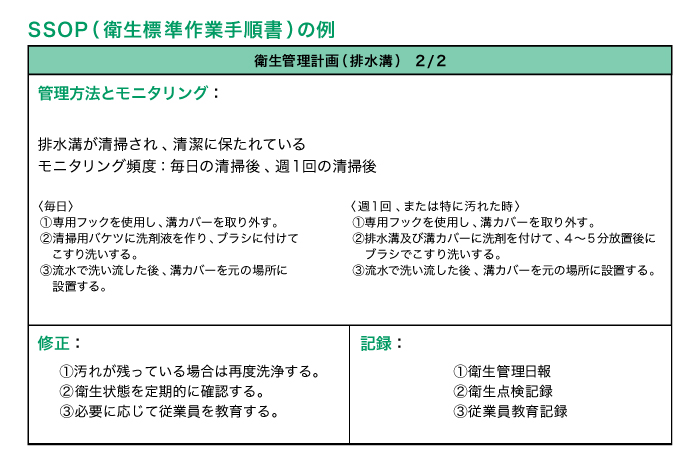

HACCPと並行して、一般衛生管理も計画書、手順書(SSOP/衛生標準作業手順書)を作り、実行する必要があります。HACCPプランやSSOPを作って完了ではなく、実際に運用し改善点や問題がないかを確認していきましょう。

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」では、厚生労働省が発行している業種別手引書を参考にしながら衛生管理計画を作成します。2021年6月1日時点で発表されている業種を下記に列挙します。業種は随時更新されているため、下記に自分の業種がない場合は厚生労働省のHPを確認してください。

業種別手引書は厚生労働省のHPよりダウンロードできます

手引書が発表されている業種(公表順)

小規模な一般飲食店(詳細版/概要版)、食品添加物(50名未満/ガス充填)、機械製乾めん・手延べ干しめん製造、納豆製造(手引書/記録等記入例)、漬物製造、豆腐類製造(豆腐・豆乳・オカラ/油揚げ・厚揚げ・がんもどき・オカラドーナツ)、米粉等製造、魚肉ねり製品製造、生めん製造、スーパーマーケット(一般衛生管理/分類別工程管理/説明書ひな形と記載例)、しょうゆ製造、しょうゆ加工品製造、清涼飲料水製造、パン類製造、低温殺菌される容器詰加熱殺菌食品製造、冷蔵倉庫業、菓子製造業、食酢製造業、蒟蒻粉製造業、氷雪製造業、ミネラルウォーター製造業、寒天製造業、とう精事業者・米殻販売事業者、即席めん製造業、旅館・ホテル、惣菜製造業(詳細版/概要版)、干しいも製造業、食鳥処理場、ハム・ソーセージ・ベーコン製造業、外食チェーン(作成事例/資料)、煮豆製造業、牛乳・乳飲料製造業、精麦・大麦粉製造業、鶏卵選別包装施設・液卵製造施設、カレー粉・カレールウ製造業、水産物(卸売業/仲卸業/小売業)、パン粉製造業、食肉販売業、食肉処理業、ウスターソース類製造業、医療・福祉施設向けセントラルキッチン、みそ製造業、ソフトクリーム、牛乳販売、ところてん製造業、青果物(卸売業、仲卸業、小売業)、こんにゃく製造業、ジビエ処理施設、アイスクリーム類製造業、コップ販売式自動販売機、CVS事業者、麦茶製造業、集乳業、蕎麦製粉事業者、仕上茶・抹茶工場、破砕精米・精米再調整品製造業、乾し椎茸小分け事業者・乾し椎茸加工事業者、ピーナッツを主原料とした製品、エキス調味料製造業、削りぶし製造業、かんしょでん粉製造業、酒類製造業、農業者が農産物・加工品を搬入する店舗運営者、マーガリン類・ショートニング・精製ラード・食用精製加工油脂製造業、ゆば製造業、玉子焼き製造業、冷凍・冷蔵商品販売事業者、コーヒー製造業、はちみつの瓶詰め等製造業、天然ケーシング加工業者、甘蔗分蜜糖製造業、黒糖製造業、魚介類競り売り営業、辛子めんたいこ製造業、あんぽ柿製造業、食用オリーブ油脂製造業、麹製造業、ちくわぶ製造業、黒にんにく製造業、温かい状態で販売する島豆腐製造業、多店舗展開を図る食品小売事業者、氷雪販売業、凍り豆腐製造業、野菜乾燥粉末製造業、農産物のカット・ペースト(低温管理)製造業、分離液状ドレッシング(水相部pH4.6以下)製造業、焼きのり・味付けのり製造業、水産加工業者、節類製造事業者、焼肉店、小麦粉製造業、クリーム製造業、バター製造業、ナチュラルチーズ製造業、ホテル事業者、ゼラチン・コラーゲンペプチド製造業、イオン交換膜式せんごう塩製造業、中華まんの加温販売事業者、委託給食事業者、学校給食米飯製造業

作成した衛生管理計画書は、作っただけでは意味がありません。

従業員に落とし込み、実際に運用し、問題点や改善点があれば随時更新していきましょう。

一般衛生管理

一般衛生管理はHACCPの土台となる衛生管理であり、全ての食品事業者が実施しなくてはいけません。

一般衛生管理の基準として、以下の14項目があげられています。

- 食品衛生責任者の選任

- 施設の衛生管理

- 設備等の衛生管理

- 使用水等の衛生管理

- ねずみ及び昆虫対策

- 廃棄物及び排水の取り扱い

- 食品または添加物を取り扱う者の衛生管理

- 検食の実施

- 情報の提供

- 回収・廃棄

- 運搬

- 販売

- 教育訓練

- その他

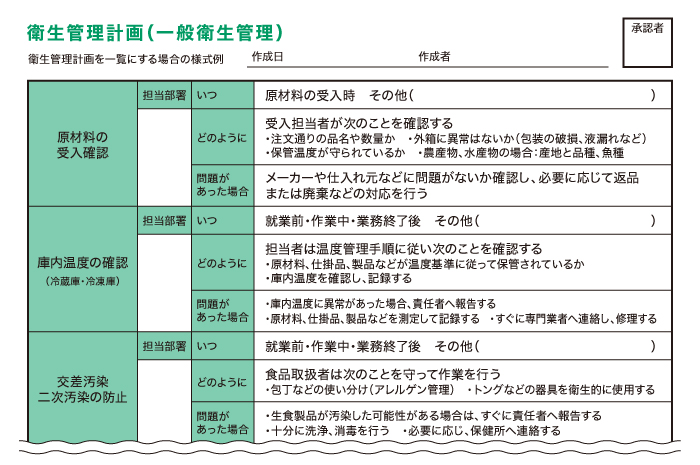

一般衛生管理の記録をする際には、「いつ」「どのように」「問題があった場合はどうするか」の3つのポイントを押さえて記録しましょう。

一般衛生管理はHACCPを実施するうえで必要不可欠なので、まだ実施できていない項目はHACCPと並行して取り組んでいきましょう。

1.食品衛生責任者の選任

営業者(経営者)が食品衛生責任者を選任します。食品衛生責任者は調理師、栄養士等の資格を持っているか、都道府県知事等が行う(または認可を受けた)講習会を受講していなければなりません。

食品衛生責任者は、営業者の指示に従い衛生管理に当たります。営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重しなくてはいけません。

2.施設の衛生管理

施設の清掃、消毒、清潔の保持をします。清掃方法のマニュアルを作り、施設を清潔に保ち続けましょう。マニュアルを作るときは、写真などを使うと見やすくなります。

3.設備等の衛生管理

機械器具の洗浄、消毒、整備、清潔保持をします。こちらも洗浄マニュアルを作成し、作業を標準化しましょう。

4.使用水等の衛生管理

水道水か、飲用に適する水を使うようにしましょう。使用水が水道水ではない場合、年1回以上の水質検査が必要です。また、月1回などルールを決め、定期的に貯水槽の清掃や殺菌・浄水装置の整備を行いましょう。こちらもマニュアルを作るとよいでしょう。

5.ねずみ及び昆虫対策

ねずみ・昆虫の駆除作業を年2回以上実施するか、定期的に生息調査に基づく防除措置を講じます。また、ねずみや昆虫の侵入があった場合には迅速に駆除作業を行います。

6.廃棄物及び排水の取り扱い

廃棄物の保管方法や廃棄方法、廃棄物・排水の処理方法などについて定め、その通りに実施し、同時に記録も残しておきましょう。

7.食品または添加物を取り扱う者の衛生管理

従事者の健康状態を把握します。下痢・嘔吐・発熱の症状がないか1項目ずつチェックし、記録に残します。また、従事者の服装や手洗い方法などについても、規定を作り、その通りに実施しましょう。

8.検食の実施

弁当、仕出し屋などの大量調理施設においては、検食を必ず実施してください。

検食実施の対象となる事業者は、同一の食品を1回で300食、または1日で750食以上調理し、提供する事業者です。

9.情報の提供

消費者に対して、製品に関する情報を提供しなくてはいけません。また、健康被害が起きた(もしくは健康被害の原因となった可能性がある)情報について、保健所等への報告義務があります。

10.回収・廃棄

製品回収の必要が生じた場合の責任体制や、消費者への注意喚起、回収の方法等についてあらかじめ決めておきましょう。回収した製品については、他の製品と区分して保管し、適切に廃棄等をします。

11.運搬

車両・コンテナ等の清掃消毒、運搬中の温度と時間の管理等について規定を作り、実施、記録をしていきましょう。

12.販売

販売量を見込んで、適切な量を仕入れます。また、販売中の製品の温度管理等を記録し、保存しましょう。

13.教育訓練

定期的に従業員への教育訓練が必要です。全社員に年1回の定期勉強会、新入社員には入社時など、スケジュールの規定を作ることをおすすめします。ただやるだけではなく、教育訓練の効果も検証しましょう。教育訓練については、業種別手引書への記載がないことが多いので、漏れが無いよう取り組んでいきましょう。

14.その他

仕入れ元や販売先等の記録の作成、製品の自主検査の記録をします。記録が後追いできるように、きちんと残しておく必要があります。

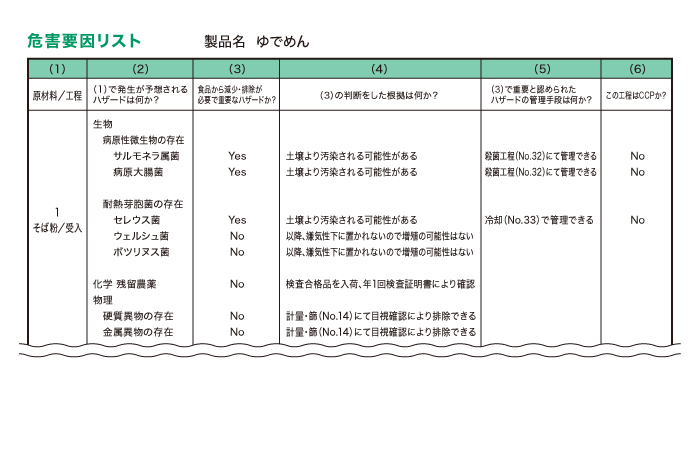

危害要因分析

危害要因分析(HA:Hazard Analysis)は、自分たちが扱う製品の工程の「どこに」「どんな」危害が潜んでいるかを明らかにする作業で、次項の重要管理点(CCP:Critical Control Point)を決定するために必要な重要事項です。

人体に健康被害を及ぼす要因を「危害要因」といい、次の3種類に分かれます。

- 生物的危害要因

(例)食中毒菌、寄生虫など - 化学的危害要因

(例)残留農薬、洗剤、アレルゲンなど - 物理的危害要因

(例)金属片やガラス片などの硬質異物

原材料の入荷から製品の出荷までの全ての工程において、どんな危害要因が潜んでいるかを調査していきましょう。

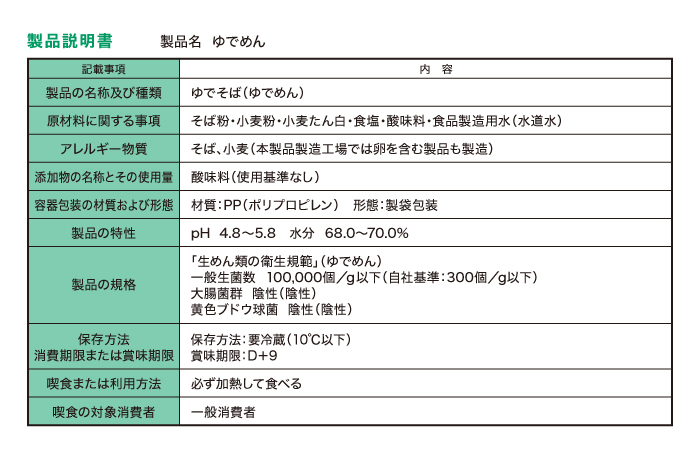

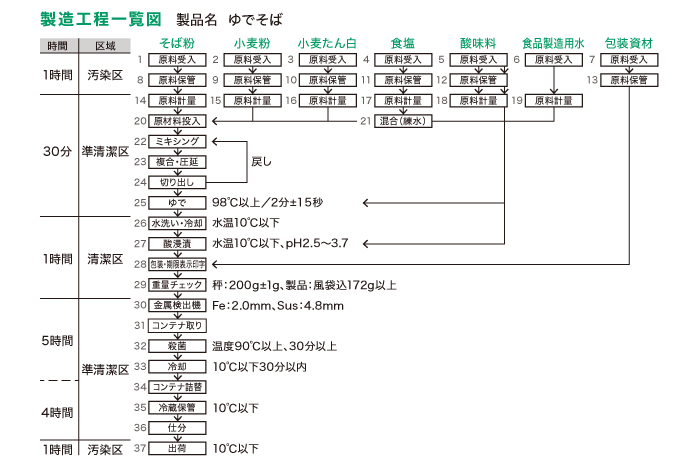

「HACCPに基づく衛生管理」では、製品説明書、工程フローチャート、危害要因分析リストを作成して危害要因分析をします。

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」では、厚生労働省が発行する業種別手引書をもとにどの工程にどんな危害要因があるかを確かめます。必要に応じて、製品説明書、工程フローチャート、危害要因分析リストを作成します。

危害要因分析(HACCPに基づく衛生管理)

まずは製品説明書を作成し、自分たちの取り扱う製品の特徴を理解しましょう。

アレルゲンはないか、最終消費者はだれか、喫食前に加熱はあるかなどを明確にしましょう

続いて、工程フローチャートを作ります。原材料の受け入れから製品の出荷に至るまで、作業の流れが分かるように見える化します。工程フローチャートを作る際、実際の製造工程とズレがないよう現場とすり合わせましょう。製造工程や原材料が変更した場合は、修正も必要です。

工程フローチャートが完成したら、それをもとに危害要因分析リストを作ります。一つ一つの工程ごとに、「生物的危害要因」「化学的危害要因」「物理的危害要因」がないかを調べましょう。どんな工程にどのような危害要因があるかは、製品ごとに異なります。一部の業種に関しては、厚生労働省が「食品製造におけるHACCP入門のための手引書」を発行しているため、参考にしてください。

危害要因分析(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)

業種によって危害要因が大きく異なりますが、どの業種でも、まずは製品説明書を作り、製品の特徴を理解しましょう。必要に応じて、工程を可視化する「工程フローチャート」や、工程ごとに危害要因を調査する「危害要因分析リスト」を作ります。自分たちの業種は何が必要かについては、厚生労働省が発行する業種別手引書を参考にしましょう。

重要管理点の管理

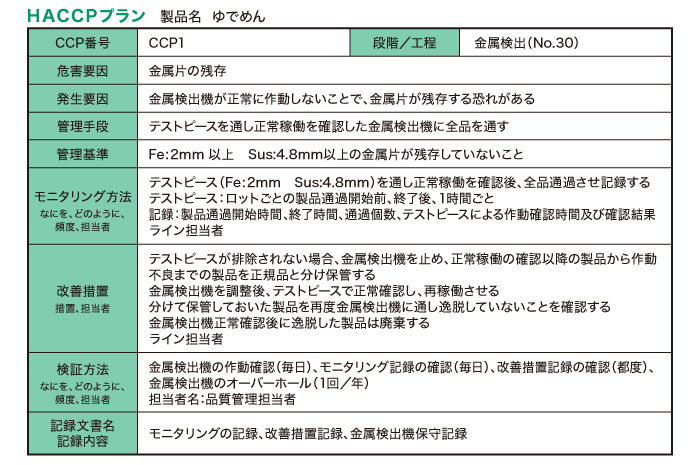

重要管理点(CCP:Critical Control Point)は、危害要因(健康被害の原因となるもの)の発生を防止、排除、または許容できる水準まで低減するために不可欠だと定められた工程のことです。

工程の管理のうち、特に重要な工程のみがCCPとなります。CCPは、「食材から直接危害を排除、低減できる」かつ「後の工程に同じ危害を除去できる工程がない」工程が多いです。例えば、食中毒菌の殺菌ができる加熱工程や、金属異物を直接取り除ける金属探知工程などがCCPになりやすいです。

CCPの管理方法は、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」で少し異なります。「HACCPに基づく衛生管理」では、HACCPプランを作成して厳重にCCPを管理します。「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」では、他の工程管理を含めた工程管理計画表を作成してCCPを管理します。

重要管理点(CCP)はHACCPの根幹です。しっかりと記録、保存をし、健康被害を未然に防ぎましょう。

重要管理点の管理(HACCPに基づく衛生管理)

HACCPプランは工程、危害要因、発生要因、管理手段、管理基準、モニタリング方法、改善措置、検証手順、必要な記録文書を明確にし、誰でも同じように実施できるように作りましょう。特に管理基準(CL)は、具体的な数字や指標を定め、個人差が出ないようにします。

このHACCPプランは、1つの製品に対して1つ必要です。しかし、いきなり全製品のプランを作るのは難しいので、まずは似たグループの製品で1つずつ作っていきましょう。

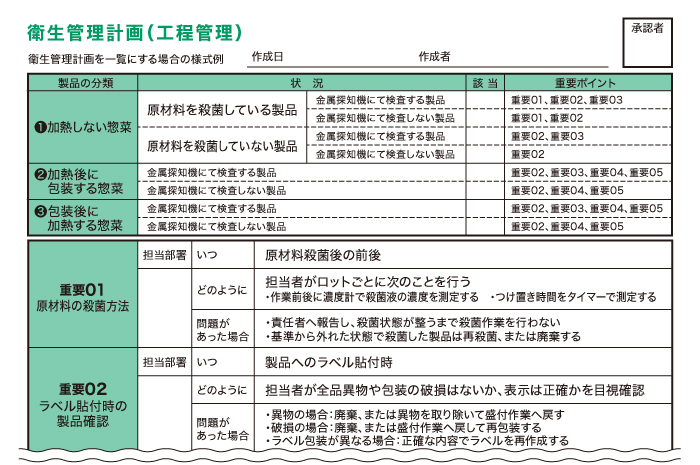

重要管理点の管理(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)

工程管理計画表は、加熱の有無や包装の有無等で製品をグループ分けをし、1グループに対して1つ作成すればよいです。チェックする工程は扱っている食材や業種によって大きく変わってくるので、自社の製品ではどの工程が重要になってくるかを厚生労働省発行の業種別手引書を参考にして決定してください。

各工程における確認ポイントについては、「いつ」「どのように」「問題があった場合はどうするか」を必ず確かめてください。

HACCP義務化に関する注意点

HACCP義務化の注意点としては

- HACCPを導入するには時間がかかる

- 一般衛生管理がおろそかだと、HACCPシステムは成り立たない

- HACCPは計画を立て、実行し、記録・保存し、見直さなくてはいけない

ことがあげられます。

- HACCPを導入するには時間がかかる

HACCPは1日でできるものではありません。

既に取り組まれている方はお分かりかもしれませんが、HACCPプランを1つ作るだけでも膨大な時間と労力がかかります。

また、作ったプランを現場に落とし込むのにも時間を要します。

1年猶予期間があるから安心ではなく、あと1年しかないと考え、少しでも早くHACCP導入に取り組みましょう。

- 一般衛生管理がおろそかだと、HACCPシステムは成り立たない

HACCPシステムだけでは、全ての食品事故を防げません。一般衛生管理による環境の衛生管理があって初めて、HACCPによる工程管理が機能します。一般衛生管理がまだ浸透していない事業所では、HACCPと並行して一般衛生管理にも取り組んでいきましょう。

- HACCPは計画を立て、実行し、記録・保存し、見直さなくてはいけない

HACCPとは、作って終わりではなく、実際に運用し、問題がないかを確かめ、問題があれば改善をする必要があります。また、記録はただ記録するのではなく、記録が正確にされているか、記録した内容に問題がないか、定期的に見直すことが大切です。

PDCAサイクルを回して常に改善していきましょう。

義務化に対応しない場合は罰則を受ける可能性もある

食品衛生法では、HACCP義務化非対応の際の罰則は定められていませんが、食品衛生法には「都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。」と記載があります。つまり、都道府県が定める条例によっては、HACCP義務化に対応しなかった場合に罰則がある可能性があります。HACCP義務化の罰則に関しては、事業所のある都道府県の動向をチェックする必要があります。

また、HACCP義務化非対応の場合は、保健所からの指導が入るので、指導されたところは迅速に見直し、対応しましょう。

未対応だと営業許可の取得に影響を及ぼす可能性がある

2021年6月以降、最初の営業許可更新時に保健所からHACCPに関する書類の提出を求められるので、重要管理点の管理記録等を提示、提出できるように準備をしておいてください。保健所の要請に対応できない場合は、営業許可の更新が認められない可能性があります。また、仮に重要管理点を監視していても、記録が残っていない場合はHACCPを導入していないとみなされる可能性があるので、必ず記録は保存し、いつでも取り出せるようにしておきましょう。

HACCP対応はいつから何をすればいいのか把握しておこう

HACCP義務化は既に完全施行となっており、全ての食品事業者がHACCPを導入しなくてはなりません。まずは、自社が「HACCPに基づく衛生管理」、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のどちらを実施しなくてはいけないのかを把握しましょう。

「HACCPに基づく衛生管理」ではHACCPプラン、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」では衛生管理計画書の作成が必須です。HACCP7原則12手順、業種別手引書を参考にしながら作っていきましょう。また、作成した計画書は実際に運用し、記録、保存、見直しが必要です。

HACCPは短期間で完成するものではないので、まだ導入ができていない事業者は早急に取り組んでください。

株式会社折兼では、HACCPを含む衛生サポート全般を行っております。お困りの事業者の方は、お気軽にご相談ください。

.jpg)