よく見かける折込チラシの実態

新聞やフリーペーパーなどに挟み込まれているチラシを、折込チラシといいます。身近な存在ですが、手元に届くまでの流れや印刷方法、使われる紙のサイズなどをご存知でしょうか。

本記事では、折込チラシの概要からメリット・デメリット、効果などを解説したうえで、今後想定される役割まで紹介します。

折込チラシってそもそも何だろう?

折込チラシとは一般的に、新聞に挟み込まれる紙の広告を指します。

ただし、新聞だけでなく、フリーペーパーやコミュニティ紙に挟み込まれるものなどもあり、折り込みチラシにはさまざまな種類があります。折込チラシは地域密着型の店舗ビジネスと相性が良く、扱う商品やサービスを問わず宣伝できる点が魅力です。

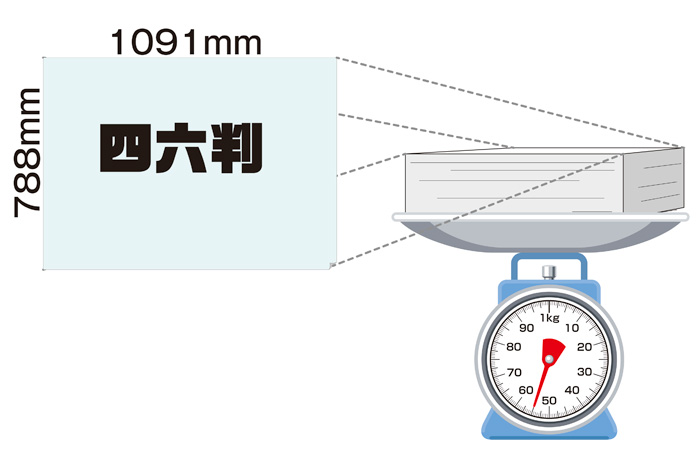

折込チラシは折りたたまれ新聞と一緒に配布されるため上質紙のような厚みのある用紙はあまり使われません。厚さ約0.06mm 、1,000枚重ねた1連の重量が55kg 程度の薄い紙がよく使われます。

紙の種類は、発色が良く湿気にも強いコート紙と呼ばれる紙が定番です。

折込チラシが手元に届くまで

折込チラシはどのような手順で手元に届くのでしょうか。

ある新聞販売店の一例をご紹介します。

1. 折込チラシが新聞販売店に配送される

折込チラシは一般的に折込会社を経由して折込日前日の早朝までに新聞販売店に配送されます。

2. 折込チラシを仕分けする

配送された折込チラシには、宛て紙(あてがみ) と呼ばれる折込日・枚数・入れてほしい新聞の銘柄や地区・販売店名などが記載された大きな紙が貼られています。

その宛て紙に記載された日付や、枚数や地区といった配達指示を確認し、納品書と照らし合わせながら仕分け作業をします。

3. 折込チラシを機械でまとめる

新聞を開くと「折り」と呼ばれるすべてのチラシをまとめる二つ折りにしたチラシがあり、その中に他のチラシがまとまって収まっていますが、チラシを1枚ずつこの形に納めるには非常に時間がかかります。

そこで新聞販売店では、1枚ずつ折り込む手間を省くために通常「折込広告丁合(ちょうあい) 機」と呼ばれるチラシを折り込む機械を使用しています。折り込む量が上限を超える場合は複数回に分けて機械でまとめ、最終的にスタッフが手作業で仕上げます。

4. 折込チラシの保管

まとめられた折込チラシは、翌日の朝刊の配達に備えて各エリアごとに保管されます。

5. 各家庭に配送

翌朝、販売店に届いた新聞を各エリアごとに仕分け、前日に用意した折込チラシを新聞に挟み込みます。その後、スタッフが自転車やバイクに新聞を積み込み、各家庭に新聞と折込チラシを配達します。

折込チラシの印刷方法・印刷機械

折込チラシのように数万部から数百万部といった大量印刷によく利用される方法が「オフセット輪転印刷」です。オフセット印刷とは、凸凹がない平らな「版」を必要とする平板印刷です。

印刷スピードが速く、大部数の書籍やチラシなど商業印刷に使用されています。

輪転印刷とは、 輪転機(印刷機械の一種で、印刷したい原稿を製版し、その版にインクをのせて圧着させて資料を複製する機械)を使った印刷方式です。

オフセット輪転印刷は、版(印刷物のイメージやデザインを印刷機に転写するための表面を持つもの) を使用する「オフセット印刷」と、輪転機で未裁断のロール状の紙を印刷する「輪転印刷」の2種類の印刷方法を組み合わせている点が特徴です。

オフセット輪転印刷では、B3サイズのチラシは自動的に二つ折になり、新聞折込に適したB4サイズになります。オフセット輪転印刷の利用で、効率的に大量の折込チラシを生産できます。

「輪転機」と「オフセット輪転印刷」については、用語集で詳しく解説しています。

折込チラシが良く印刷される輪転機とは?

輪転機とは、円筒形のドラムを回転させて高速で両面や多色印刷ができる印刷機です。

原稿を製版(版を作ること) し、そこにインクを乗せてロール状に巻かれた用紙に連続印刷する方式で、短時間で大量に印刷できます。

輪転機に使用するインキは、ヒートセットインキという速乾性のあるインキです。

このインキは高温で急速に乾燥するので、高速処理が可能となります。

そのため、新聞や折込チラシなどの大量の印刷物を迅速かつ低コストで印刷できるのが特徴です。

折込会社の役割とは

折込会社では、新聞に挟むためのチラシをまとめます。

主に新聞折込やフリーペーパー、地域情報誌などにおいて、大量の折込チラシや広告を効果的かつ効率的に配布する役割があります。

ほとんどの新聞折込チラシは、折込会社により新聞販売店に届けられます。折込会社は、個人の方が用意した印刷物を新聞に折り込むこともあります。会社によっては、広告の企画や制作、エリア選定や配布プラン、印刷による販売促進支援といったことも行います。

折込会社と新聞販売店の違い

折込会社は、主に折込チラシや広告の製作・挟み込みを専門に行う企業です。

これに対して新聞販売店は、各家庭と新聞の宅配契約を結び、宅配と集金を行う店舗や営業所を指します。

折込チラシで使用されるサイズは?

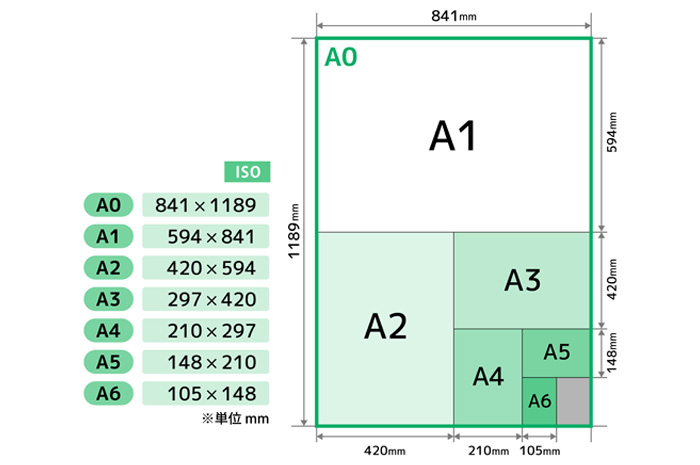

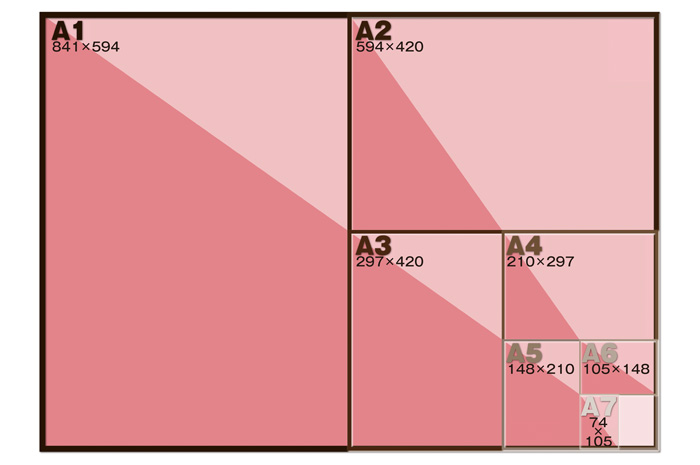

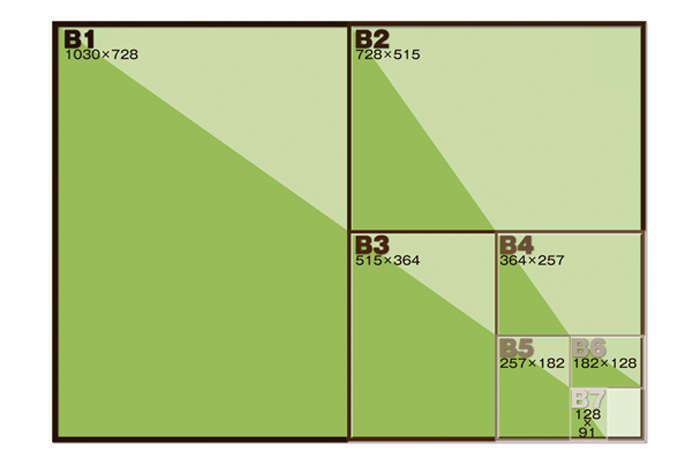

折込チラシはB5・B4・B3二つ折り・A5・A4・A3二つ折りなどがあります。

そのなかで、最もメジャーといわれているのがB4サイズのチラシです。

新聞折込チラシのサイズについて、B4がメジャーな理由は、新聞紙のサイズにあります。

新聞紙のサイズは1ページがB3規格で作成されており、投函時に半分に折りたたまれます。

そのため、折込チラシは新聞の1ページの半分に収まるようにB4サイズが選ばれているのです。

折込チラシの作成でサイズに迷ったときは、B4サイズを選択すると良いでしょう。

折込チラシサイズ(輪転サイズ)と正寸サイズ(JIS規格)の違い

輪転サイズとは、輪転印刷機(円筒形のドラムを回転させて高速で両面や多色印刷ができる印刷機) による印刷の用紙の大きさを指します。用紙の外側に白いフチが残ることが特徴です。新聞折込チラシなどによく見られます。輪転サイズは白フチが残る分、正寸サイズよりも大きくなります。

新聞折込チラシなどの輪転印刷では、四方に余白がついた状態で、JIS規格サイズに比べると一回り大きいサイズの「B判輪転サイズ」と、さらに大きな「D判輪転サイズ」があります。

例えば、B5の輪転サイズは用紙サイズが270×190mm で、正寸サイズのB5(257×182mm) よりも一回り大きくなっています。

一方、正寸サイズとは、JIS規格(日本工業規格) で定められているサイズです。A判はA0からA10、B判もB0からB10までのサイズがあります。白フチがないため用紙いっぱいに印刷できます。

輪転サイズ・正寸サイズによっての工程の違い

輪転サイズの印刷は断裁や折り加工を1つの生産ラインで行うインラインという方法があります。

ひとつの生産ラインで行うため大量のチラシを短納期で生産しやすく、加工工程を効率的にまとめられるのでコスト削減にもつながります。

一方、JIS規格の正寸サイズでは、印刷と断裁、折り加工を別々の工程で行います。

このため、輪転サイズよりも時間やコストがかかる傾向があるでしょう。

断裁や折り加工といった工程をインラインで行うのか、別々の工程で行うのかが、輪転サイズと正寸サイズによる工程の違いです。

折込チラシサイズによってのメリット・デメリット

折込チラシは、サイズによってメリット・デメリットがあります。

B4サイズの折込チラシは新聞紙面の半分の大きさで、折らずにそのまま新聞に挟み込めます。

チラシを折り加工する必要がなく、折込料金も安いため費用対効果が高いことがメリットです。

ただし、流通量が多い分デザインや内容に工夫が必要で、目を引く要素がないと埋もれがちになるのがデメリットといえるでしょう。

A4サイズの折込チラシは持ち運びやすく、折込だけでなく手渡しやポスティングなどにも適しています。一般的なコピー用紙と同じサイズで、ファイルやデスクにしまいやすい点もメリットです。

B5サイズとA5サイズは最も小さい部類になるため、投函しやすく手に取りやすいメリットがあります。一方で、他のチラシと一緒に投函された場合に埋もれやすいことがデメリットです。

各サイズの折込代金・制作代金の違い

折込チラシの折込料金や制作代金は、紙のサイズや厚み、加工によって変動します。

Webマーケティング関連ノウハウを発信するオウンドメディア「LISKUL」によると、2022年3月時点の主な折込チラシの料金相場は以下の通りです。

サイズ :折込チラシ1枚あたりの配布料金(全国平均)

A4・B4:3.3円

B3:4.8円

ただし、料金は配布地域によって異なりますので注意しましょう。

B4サイズの全国平均配布料金は1枚あたり3.0円前後となり、地域によって異なります。

千葉県・沖縄県が最も高い4.0円である一方、愛知県が最も低い2.5円です。

また、離島や山間部などは都市部よりも高額になる傾向があります。

制作や印刷込みの場合、配布料金の1.5~2倍程度かかるのが一般的です。

チラシの印刷コストはサイズや厚み、色、両面印刷などによって変動し、大きなサイズや厚い用紙ほど印刷費用が高くなります。

株式会社中日総合サービスによると、令和6年4月時点の愛知県名古屋市内全域の折込料金は以下の通りです。実際に利用する素材や委託する業者などにより費用相場は変わるため、あくまで目安としてください。

サイズ :折込チラシ1枚あたりの折込料金(2024年4月の名古屋市平均)

B5・A4・B4(折加工なし):3.2円

A3・B3(二つ折):4.6円

A2・B2(四つ折):8.0円

A1・B1(八つ折):14.0円

A4・B4(厚紙 折加工なし):3.8円

A3・B3(厚紙 二つ折):7.6円

ハガキ:3.8円

定期的に折込されているチラシの種類

チラシは主に以下の5種類があり、定期的に折り込まれているのはフリーペーパー折込チラシです。

- 新聞折込チラシ

- ポスティングチラシ

- フリーペーパー折込チラシ

- 同封同梱チラシ

- デジタルチラシ

なぜ定期的に折り込まれているのか?

フリーペーパー折込チラシは定期的に配布されているフリーペーパーに挟んで配布する手法です。

地域で発行されている情報誌にチラシを折り込み、各家庭などに無料で配布します。

フリーペーパーは、地域限定で作られている雑誌や新聞などの紙媒体の広告物です。

地域に密着した情報が多く掲載されており、地域の住民の方に好んで読まれる傾向があります。

定期的に配布されるフリーペーパーに、チラシを折り込めば特定のエリアに高い集客効果が期待できます。また、地域情報誌は月刊など定期的に発行されるため、季節に応じてチラシの内容を更新すれば、さらに訴求力を高められるでしょう。

折込チラシの宣伝効果

折込チラシの宣伝効果は、主に以下の3点が挙げられます。

1. 即時性が高い

配布日をある程度決められるため、新商品のセールや前日・当日のイベント広告など、即時性が高い広告展開が可能です。

2. 保存性が高い

配布したチラシが読み手によって長期間保存され、再度読み返される可能性があります。

インターネット広告が一度見て離脱されるケースが多いなか、折込チラシは長期的な情報保存ができることが特長です。

3. 狙ったターゲット層に向けて広告できる

自社の商品やサービスを狙ったターゲット層に向けて広告を展開できます。

特に、新聞折込チラシの場合は新聞社の審査を通過しなければ配布できないため信頼性が高まるでしょう。

新聞折込チラシは、日本新聞協会に加盟する新聞社とその販売店により設けられている「折込広告基準」にもとづいて審査されます。

社会的影響を考慮したうえで内容に問題のない広告が折り込まれるため、審査を通らなければ配布できないのです。

折込広告基準には、次のような基準があります。

- 責任の所在や内容が不明確な広告

- 広告主名、所在地名、連絡先が記載されていない広告

- 虚偽または誤認される恐れがある広告

- せん情的な言葉や写真、図案等を使用し、青少年に有害と見られるもの

- 政治問題について極端な主義主張を述べたものや、極端に他者を中傷したもの

折込チラシのデメリット

チラシのデメリットを種類別に紹介します。

新聞折込チラシ :若年層や新聞を購読していない世帯へアプローチしにくい

ポスティングチラシ :ポスティング禁止の建物もある・人件費が掛かる・天候に左右される

フリーペーパー折込チラシ:毎日発行ではないため情報の鮮度が落ちる

同封同梱チラシ :封入費が高い傾向がある

デジタルチラシ :インターネットを活用していない層へアプローチがしづらい

折込チラシの今後

情報収集手段の多様化が進み、新聞の発行部数は減少しています※。

それに伴い、折込チラシの発行数や利用者も減りつつあるという考えもあります。

しかし、電通が公表した「2022年 日本の広告費|媒体別広告費」によると、2022年の折込チラシの広告費は2,652億円(前年比100.8%)となっています。

在宅需要などの増加を受け、折込チラシの広告費は伸びを見せているのです。

また、データ活用ビジネスメディア「データ活用なう」が公表した「 新聞折込チラシ、部数源で漸減傾向だが根強いニーズ 」によると、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象とした「新聞折り込みチラシについて」のアンケートを実施した結果、「新聞折り込みチラシから情報を得ていますか?」という質問に対し、以下のような回答が出ました。

- 常に情報を得ている:20.5%

- たまに情報を得ている:31.5%

- 以前は情報を見ていた:22.0%

- 情報を得たことがない:26.0%

新聞折り込みチラシから「常に情報を得ている」人と「たまに得ている」人を合わせると、回答者の52%がチラシを情報源にしていることが分かります。

さらに、全国47都道府県の15~74歳の男女を対象に郵送調査した日本新聞折込広告業協会 の「 新聞折込広告効果指標データ(全国版)」によると、折込チラシのユーザーについて以下のような結果も出ています。

- 40代以上の女性は半数超が折込チラシを見ていた

- 「女性70~74歳」が80.4%と最も高い

- 職業では、主婦が62.2%と最も高い

このデータからも、多くの人が新聞と一緒に折込チラシにも目を通していることが分かります。

日々の買い物や暮らしの情報源として、折込チラシが活用されていることが推察されます。

折り込みチラシに対する一定のニーズは依然としてあり、今後も宣伝効果が継続できることが見込まれます。

折込チラシのデジタル化

根強いニーズがあるとはいえ、情報収集手段の多様化に伴い、時代にマッチした折込チラシの活用方法を模索することも求められます。例えば、折込チラシの紙面でも、デジタルチラシの登録を促す案内が増加しています。

デジタルチラシとは、電子化されたチラシのことで、電子チラシとも呼ばれています。パソコンやスマートフォン、タブレットなどで閲覧できます。シニア層に強い折込チラシと若年層に強いデジタルチラシを連動させれば、広範な年代層に情報を伝えることも可能です。

総務省の「令和3年通信利用動向調査」によれば、60歳代ではスマートフォンの保有率が約8割に達し、70歳代でも半数以上が保有しています。また、シニア層のスマートフォン保有率も増加傾向にあります。このような層を折込チラシを通じ、デジタルチラシに誘導し、購買意欲を促すことも期待できるでしょう。

デジタルチラシは紙質や厚さなどを考える手間も省けるので手軽に出稿できる点もメリットです。

「シュフー」や「マピオン」などのデジタル媒体との融合

「シュフー(Shufoo!)」は、凸版印刷が運営するデジタル版の新聞折込チラシです。

2024年現在、1,600万人以上のユーザーが登録しており、デジタルチラシサービスとしてトップの国内利用率を誇っています。凸版印刷とマピオンは、このデジタルチラシポータルサイト「シュフー」と地図検索サイト「マピオン」で連携をおこなっています。

これにより、マピオン電話帳上で店舗が検索でき、見たい地域のチラシの閲覧が可能です。

タイムセールや店内イベントなど、店舗の担当者が配信する最新の情報の閲覧ができます。

新聞折込チラシとシュフーのようなデジタルチラシを併用すれば、指定のWEBサイトに誘導できるものもあるため、より多くの情報を伝えられるでしょう。

折込チラシの今後の役割性

季節のイベントやトレンドを盛り込んで制作される折込チラシは、読み手に新しい商品やサービスの情報を知らせるだけでなく、関心を引き購買欲を刺激する役割があります。

旬の食材で献立を考えたり、よりお得な値段でショッピングを楽しんだり、旅行の計画を立てたりするなど、消費行動に大きな影響を与える媒体のひとつが折り込みチラシです。

今後も需要が見込まれる折込チラシについて製造方法や制作過程・効果を知り、他の媒体と比較したうえで戦略的で効果的な販促手段として活用されてはいかがでしょうか。