ノロウイルス対策の基礎知識

ノロウイルスは食品事業者にとって避けることのできないリスクです。

ノロウイルスの特徴を捉え、しっかりと対策を行いましょう。

なお、ノロウイルスについては動画でも解説しているので、あわせてご覧ください。

ノロウイルス感染症とは

ノロウイルス感染症は、年間を通して発生するウイルス性の感染症で、冬の到来とともに大幅に増加し、1回で多数の患者が発生することが特徴です。

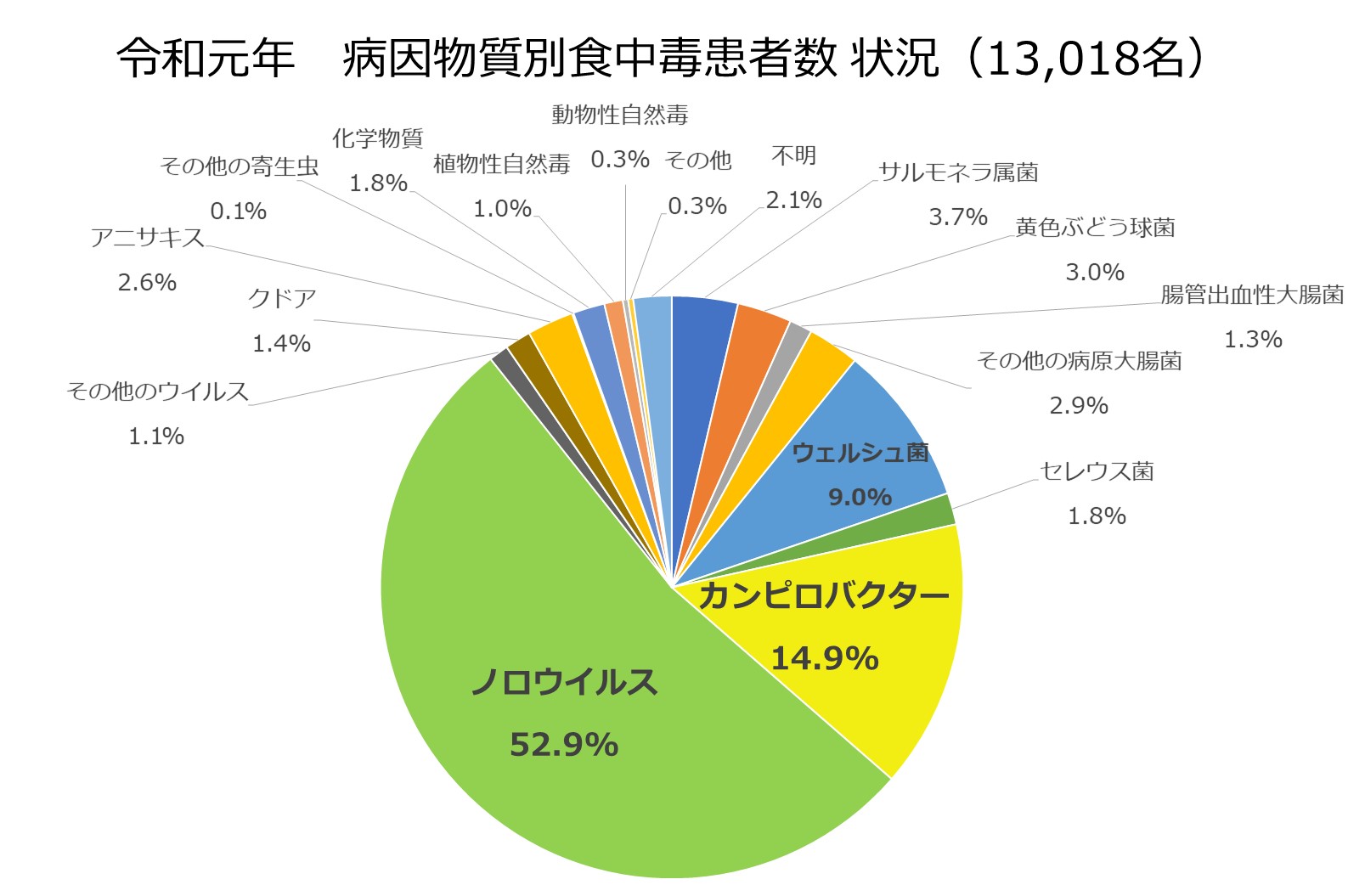

実際に、ここ数年の原因別の食中毒事故の患者数ではノロウイルスが最も多く、令和元年の食中毒患者数13,018人のうち、6,889人(53%)がノロウイルスによる食中毒でした。

ノロウイルスの特徴

ノロウイルスは、ノンエンベロープウイルスの一種で、大きさが直径約35~40nm(一般的な細菌の大きさが500~3000nm程度)と非常に小さいです。

細菌と違い、ノロウイルスは自分で増殖することができず、人の腸管の中でのみ増殖します。

従って、食品中で増殖することはありません。

遺伝子が変化しやすい構造を持っているため、新しいタイプのウイルスが出現することがあります。

酸や加熱、アルコールにも抵抗性があり、胃酸、通常の加熱(75℃1分加熱)、一般的なアルコール(75%エタノール)では完全に不活化することはできません。

わずかウイルス10個でも感染する場合がある

ノロウイルスは感染力が非常に強く、10~100個程度の少量のウイルスで感染する場合もあります。

そのため、大規模な集団食中毒事故につながりやすく、特に高齢者施設や保育施設などの抵抗力が弱い人が大勢いる場所ではとりわけ注意が必要です。

過去には、”刻みのり”を介して、2,000人を超える患者が発生した事例もあります。

また、ノロウイルスに感染した人の糞便や嘔吐物にも大量のウイルスが存在しており、嘔吐物から舞い上がったウイルスを吸い込んで感染するケースもあります。

ノロウイルスにはアルコールが効きにくい

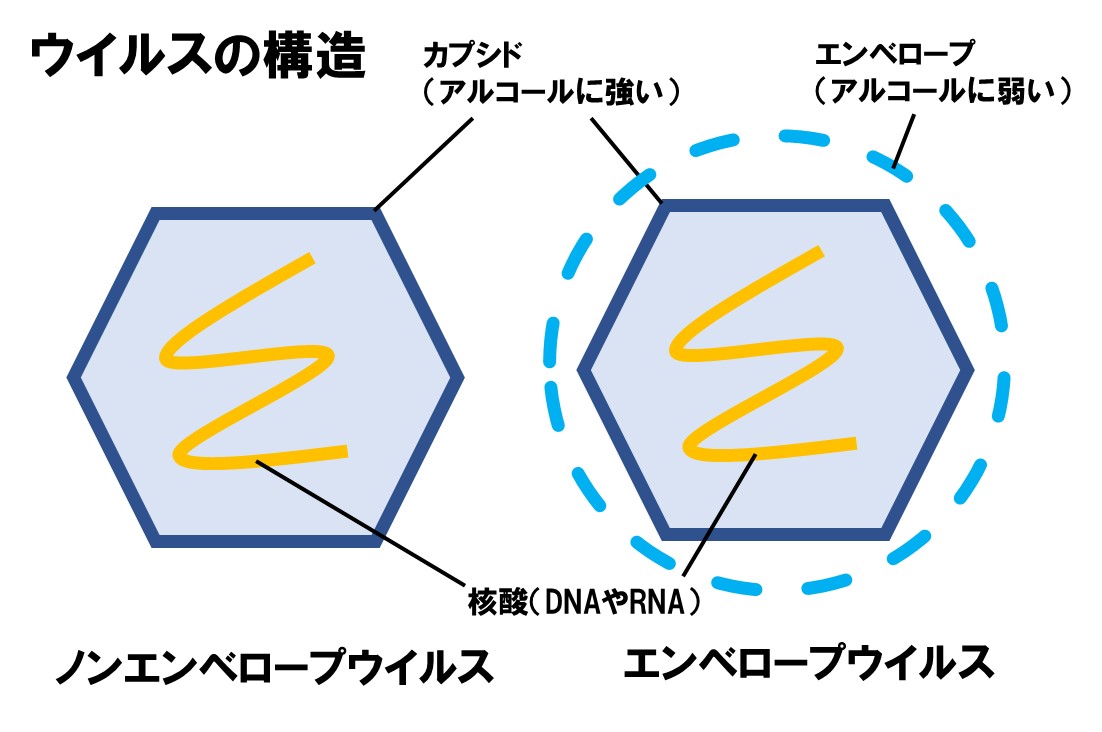

ノロウイルスをはじめとするノンエンベロープウイルスはアルコールに耐性があり、通常のアルコールでは不活化することができません。

そもそも、ウイルスはエンベロープという膜構造の有無により、エンベロープウイルスとノンエンベロープウイルスに分けられます。

エンベロープとは、主にリン脂質とタンパク質でできた膜で、アルコールや一部の界面活性剤が触れると簡単に壊れます。

そのため、アルコールに触れた際、エンベロープウイルスはエンベロープが壊れて不活化します。

一方、ノンエンベロープウイルスはアルコールに触れても構造が壊れないので、アルコールが効きにくいです。

ノンエンベロープウイルス対策のアルコール

ノンエンベロープウイルスはアルコールが効きにくいですが、全てのアルコールに耐性があるわけではありません。例えば、酸性のアルコールはノンエンベロープウイルスへの不活化効果が確認されています。

また、ノンエンベロープウイルスに効果のある添加物も多数研究されています。

さらに、ノロウイルスは人の小腸以外では増殖できないため、ノロウイルスそのものを使って消毒剤の有効性を調べることができず、同じノンエンベロープウイルスのネコカリシウイルスを代替ウイルスとして使用することが多いです。

しかし、最近では人工的に腸内の環境を作ることができるようになり、ノロウイルスそのものに対する有効性試験もできるようになりました。

ノロウイルス感染症の症状

ノロウイルスが体内に入ったのち、24~48時間後に腹痛、下痢、発熱、嘔吐、吐き気の症状を呈し、1〜2日程度で症状は治まります。

後遺症はありませんが、特に抵抗力の弱い乳幼児や高齢者の場合は脱水症状に陥る場合があります。

症状が出ているときはもちろん、回復後もふん便からはノロウイルスが排出されています。

一般的にウイルスの排出期間は2週間ほどですが、長い時は1ヶ月間排出が続くこともあります。

ウイルスの有無は検査をしないと判断できないため、従業員にノロウイルスの感染者が出た場合は必ず検査で陰性を確認してから出勤を再開するようにしてください。

症状の出ない不顕性感染者

ノロウイルスに感染しても症状の出ないことを不顕性感染と呼び、食品取扱者の定期検便検査における不顕性感染率はおよそ0~6%と言われています。

東京都で実際にノロウイルスによる食中毒事故が発生した事例においては、非発症者の約20%からノロウイルスが検出されました。

誰もがノロウイルスに感染している可能性があります。

ノロウイルスの感染経路

ノロウイルスの感染経路は最終的には全て経口感染ですが、何を介して口に入るかによって次の3つに大別することができます。

- 食品媒介感染

- 接触感染

- 飛沫感染・塵埃(じんあい)感染

1.食品媒介感染

一般的に食中毒と言われており、ノロウイルスに汚染された食品を摂取することによる感染の事を指します。

食品媒介感染の中でも、どのようにノロウイルスに汚染されたかによって二つに分けられます。

一つは、ノロウイルスに汚染されている食品(主にカキなどの二枚貝)や水を、加熱が不十分な状態で摂取して感染する場合です。

もう一つは、ノロウイルスのついた手指で他の食品に触って汚染を広げ、それを摂取して感染する場合です。

こちらの感染経路は食材の種類にかかわらず感染するおそれがあります。

2.接触感染

ヒトーヒト感染とも言われています。

感染者の嘔吐物処理時やトイレでの排便時に手指にノロウイルスが付着し、その手指を介してドアノブ等の環境が汚染され、他の人へ感染が広がることを指します。

3.飛沫感染・塵埃感染

飛沫感染、塵埃感染はともに、嘔吐物を介して起こることが多いです。

嘔吐物が飛び散り、ノロウイルスの含まれた飛沫が口から入って感染することを飛沫感染と言います。

また、嘔吐物処理が十分にされていない場合、嘔吐物が乾燥してチリやホコリとなり、残存するノロウイルスとともに空気中を漂い、それが口から入って感染することを塵埃感染と言います。

ノロウイルス対策の「5本柱」

ノロウイルスは細菌と違い、食品中で増殖することがないので、いかに「つけない(持ち込まない)」か、また汚染してしまった場合に「なくす」かが大切です。

ノロウイルス対策として、次の5項目を徹底するようにしましょう。

- 健康管理

- 衛生的な手洗い

- トイレにおける対策

- 正しい汚物処理

- 適切な加熱処理

1.健康管理

ノロウイルスを現場に持ち込まないよう、必ず毎日従業員の健康管理を実施しましょう。

特に、下痢、発熱の有無に関しては、従業員の家族についても確認することをオススメします。

また、毎月の検便検査の際、10月~3月のノロウイルスが流行しやすいシーズンには大腸菌に加えてノロウイルスについても検査することが好ましいです。

従業員がノロウイルスに感染した場合、症状が治まった後もふん便からはノロウイルスが検出されるため、現場への復帰は検便検査の結果を考慮するなど慎重に行ってください。

2.衛生的な手洗い

ノロウイルス感染症は、手指を介して汚染が広がるヒトーヒト感染が非常に多く、特に患者数が多い事例はほとんどがヒトーヒト感染により発生しています。

加熱・消毒工程の無い製品や、加熱・消毒工程後に食品が汚染されると、その後にノロウイルスを除去することはできません。

手指から汚染を広げないようにするために、衛生的な手洗いが非常に大切です。

特に、ノロウイルスは非常に小さく、わずか100μmほどの小さなシワに3,000個入り込むことができます。

ノロウイルスを100個程取り込むだけで感染する場合もあるので、小さなウイルスを洗い流すためにも、2度洗いを徹底しましょう。

また、不顕性感染者も一定数存在するので、症状の有る無しに関わらず、全員が確実に衛生的手洗いをするようにしてください。

衛生的手洗いの方法は動画でも解説しています。

3.トイレにおける対策

ノロウイルスは人の腸管の中でのみ増殖し、嘔吐・ふん便からのみ排出されます。

そのため、感染者のふん便には非常に多くのノロウイルスが存在しており、トイレは手指がノロウイルスに汚染される確率が最も高い場所です。

発症者のふん便からは、ふん便1gあたり10億個以上、少なくとも100万個程度のノロウイルスが排出されています。

不顕性感染者は発症者と比べて排出数が少ない傾向がありますが、場合によっては発症者と同じく10億個以上のウイルスが排出されるケースもあります。

トイレには作業着で絶対に入らない

トイレ内はノロウイルスで汚染されている可能性が非常に高く、作業着のままトイレに入ると作業着にノロウイルスが付着し、作業着から食品へ汚染が広がる可能性があります。

トイレに入る前に作業着を脱ぎ、汚染されても大丈夫な格好になってから入るようにしましょう。

便座の蓋を閉めて水を流す

水を流す際に蓋を閉めないと、汚染された水が周りに飛び散り、汚染を広げてします。

「便座の蓋を閉めて水を流す」というルールを設け、汚染を広げないようにしましょう。

調理担当者はトイレ掃除をしない

トイレ清掃はノロウイルスの汚染リスクが非常に高い行為です。

トイレ清掃した後に現場に戻り、調理作業に従事した場合、食品に汚染を広げるリスクがあります。

事務員など、調理作業に従事しない人がトイレ清掃を担当し、汚染リスクを極力減らすようにしましょう。

また、どうしても調理作業者がトイレ清掃をする場合は、調理作業終了後の帰宅前に清掃するなど、食品への汚染を減らす工夫をしましょう。

トイレ清掃は汚染リスクの低い所から行う

トイレ清掃を行うときは、ノロウイルスの汚染リスクが低い所から行うようにしましょう。

先に汚染リスクが高い便器や便座などを清掃してしまうと、ノロウイルスが清掃用具に付着し、清掃用具を介して汚染を広げてしまいます。

汚染を広げないために、使い捨ての清掃道具を使うことも方法の一つです。

4.正しい汚物処理

嘔吐物もふん便同様非常に多くのノロウイルスが存在しており、1gの嘔吐物から数百万個(多いときは1億個)のウイルスが排出されます。

嘔吐物の処理が甘かったために、12⽇以上前に汚染されたカーペットから感染が起きた事例もあります。

正しい方法で嘔吐物処理を行うことはノロウイルス対策において必須事項です。

嘔吐物処置の方法

嘔吐物を消毒する時は、1,000ppmに希釈した次亜塩素酸ナトリウムを使用します。

次亜塩素酸ナトリウムの希釈方法は、こちらの動画をご覧ください。

嘔吐物処理は、実際に処理する人と補助する人の二人体制で行う事が望ましいです。

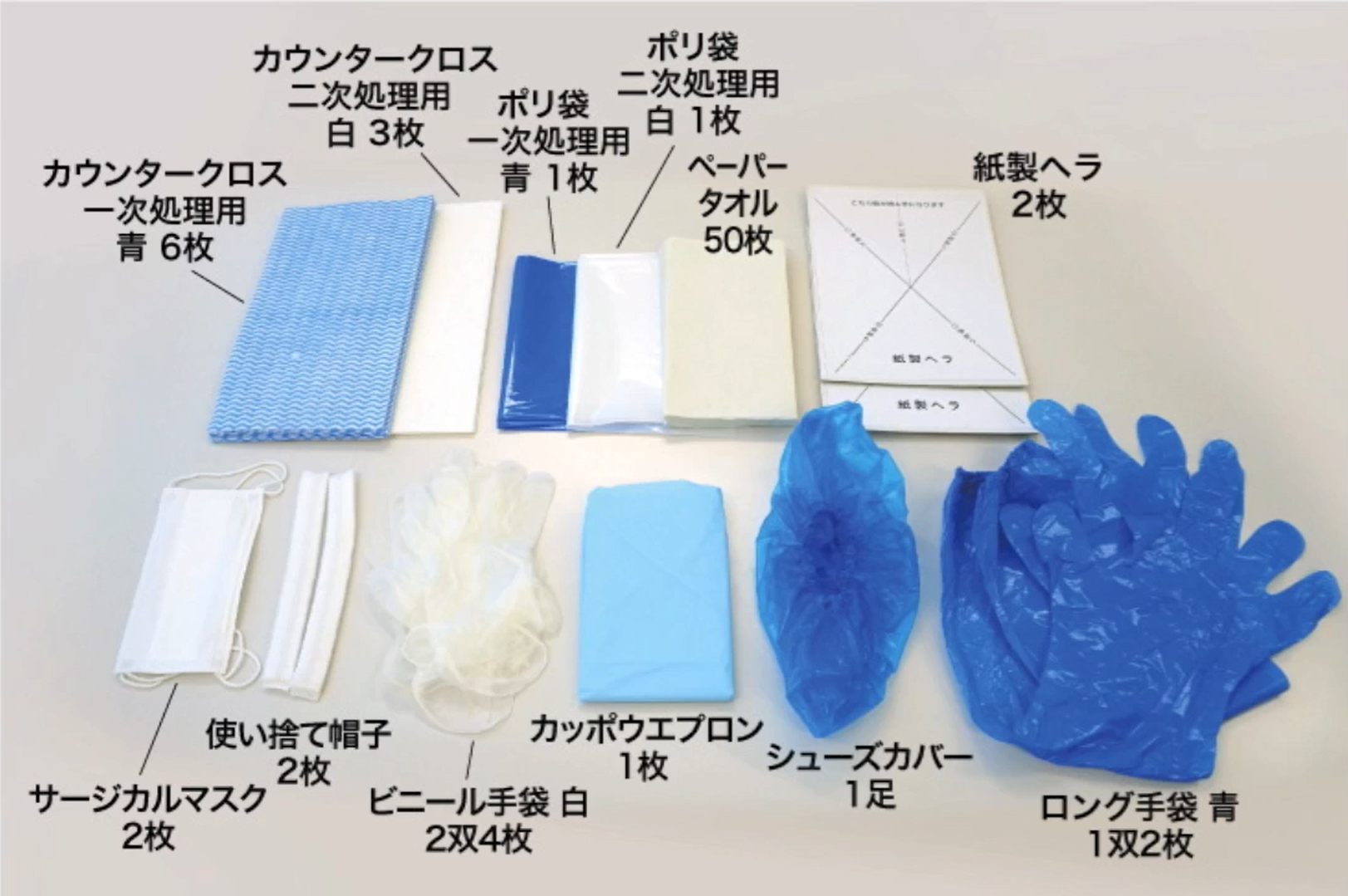

事前準備として、次のものを用意してください。

1. 次亜塩素酸ナトリウム(1,000ppm)

2. バケツ

3. アルコール

4. サージカルマスク×2

5. 使い捨て帽子×2

6. ロング手袋青(1双)×1

7. ビニール手袋白(1双)×2

8. 使い捨てエプロン青×1

9. シューズカバー青(1足)×1

10. カウンタークロス青(一次処理用)×6

11. カウンタークロス白(二次処理用)×3

12. ポリ袋青(一次処理用)×1

13. ポリ袋白(二次処理用)×1

14. 使い捨てヘラ×2

15. ペーパータオル×沢山

- 処理者は、マスク、帽子、ビニール手袋白を着用し、その上からエプロン、シューズカバー、ロング手袋青を装着します。補助者もマスク、帽子、ビニール手袋白を着用します。

- 補助者は、次亜塩素酸ナトリウム1,000ppmを約3L作ります。

- カウンタークロス白を水に濡らします。

- 2枚のポリ袋(一次処理用青、二次処理用白)の口を開けておきます。

- 嘔吐物が広がらないように、外側から内側にペーパータオルを速やかに被せます。

- 次亜塩素酸ナトリウムを嘔吐物の量と同量程度、静かに飛び散らないように注ぎ、そのまま10分間放置します。 ※カーペット、壁紙などは脱色のおそれがあります。

- 使い捨てヘラで嘔吐物を丁寧にすくい取り、一次処理用ポリ袋青に回収します。

- 嘔吐物の回収後、カウンタークロス青を敷き、次亜塩素酸ナトリウムをかけます。

- 嘔吐物を取り除いたところを中心に、半径2mを外から内側に向かって拭き取ります。

使用したバケツの外側も同様に拭き取ります。 - 一次処理用ポリ袋青にカウンタークロス青、シューズカバー、ロング手袋、エプロン(青色の装着物すべて)を入れ、袋の口を縛ります。

※手袋、エプロンは汚染面に手を触れないように外してください。 - カウンタークロス白で水拭きして床をきれいにします。

- 二次処理用ポリ袋白にカウンタークロス白、一次処理用ポリ袋青、ビニール手袋白、帽子、マスク(装着物全て)を入れます。

補助者も同様にビニール手袋白、帽子、マスク(装着物全て)を入れ、袋の口を縛ります。

※手袋、マスクは汚染面に手を触れないように外してください。 - 廃棄物は自治体の定める方法に従って処理してください。

感染拡大防止のために、処理者、補助者ともに手洗いを2度行い、消毒してください。

うがいもしてください。

嘔吐物処理に必要なものが一式揃った「汚物処理キット」があると緊急時に便利です。

5.適切な加熱処理

ノロウイルスは 90℃で90秒加熱することで不活化できます。

ノロウイルス汚染の可能性がある食品(二枚貝など)は、90℃90秒加熱を行い、中心部までしっかり加熱してください。

特にカキフライなどは中心部の加熱が不十分になりがちなので注意が必要です。

ノロウイルス対策を実施して事故をゼロに

ノロウイルスは大腸菌などの細菌とは異なるアプローチの対策が必要です。

冬場に流行しますが、一年を通して発生しているので、通年での対策が望ましいです。

健康管理、衛生的な手洗い、トイレにおける対策、正しい汚物処理、適切な加熱処理をしっかりと行い、ノロウイルスによる事故をゼロにしましょう。

.jpg)