エコ(環境配慮型)パッケージとは?

エコパッケージとは、パッケージの基本的な機能はそのままで、リデュース、リユース、リサイクルを考慮して作られたパッケージです。例えば、材質はそのままで厚みを薄くすればリデュースとなり、素材をプラスチックから紙へ変更することは、石油資源使用のリデュースとなります。

環境問題が大きくクローズアップされている現在で、エコパッケージを採用することは、今や企業活動のスタンダードになりつつあります。この記事では、企業がエコパッケージに取り組む背景と、取り組みにはどのような手段があるのかをご説明します。

エコについての事前知識をおさらいしよう

エコパッケージの前に、エコについて考えてみましょう。エコとは、「環境に優しい」と言い換えることができますが、どういうポイントで考えたら良いのでしょうか。ここでは、その商品や活動がどれくらい「環境に優しいか」を考える際に、ポイントとなる4つの考え方をご紹介します。

- エコマーク

- SDGs(エスディージーズ)

- ライフサイクルアセスメント

- 環境負荷の9項目

エコマークとは?

エコマーク制度は、1989年に当時の環境庁の委託を受け、公益財団法人 日本環境協会により、スタートされました。

登録商品は食品パッケージから家電、カーシェアリングのようなサービスまでの多岐にわたり、2020年4月末時点で約40,000アイテムが認定されています。

日本環境協会が客観的な立場で審査をし、製品のライフサイクル(資源採取・製造・流通・使用消費・リサイクル・廃棄)を通じて環境への負荷が少なく、環境保全に役⽴つと認められた商品のみに、「エコマーク」の表示が許されます。

このマークにより、消費者が環境に優しい商品選択を行い、持続可能な社会の形成をはかっていくことを目的としています。

SDGs(エスディージーズ)とは

SDGs(エス・ディー・ジーズ)とは、2015年9月の国連サミットで採択された「2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す」ための国際目標で、17のゴールと169のターゲットが設定されています。

17のゴールの中には「つくる責任、つかう責任」「海の豊かさを守ろう」「陸の豊かさも守ろう」といった項目が掲げられ、豊かな自然環境を次世代に受け継ぎながら、経済的な発展を実現する事がミッションになっています。

食品関連業界でも、かけ声だけに終わらない具体的な取り組みが求められています。

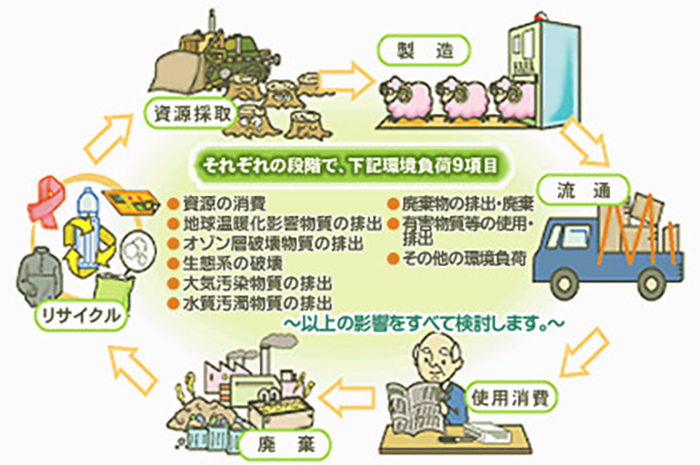

環境保全を考える上で重要な6つのプロセス

環境保全を考える上で重要なのは、その製品のライフステージ全体を通じて、環境負荷を評価することです。これは「ライフサイクルアセスメント(LCA)」とも言われています。製品のライフステージとは、商品の一生と考える事もでき、「資源採取」「生産」「流通」「使用消費」「廃棄」「リサイクル」の6つのプロセスがあります。

例えば、「生産」段階で二酸化炭素排出量が低い製品でも、他のプロセスを考慮すると二酸化炭素排出量が多くなる場合もあります。

環境負荷の9項目とは?

この環境負荷の9項目とは、(財)日本環境協会が、エコマーク認定をする際に考慮している指標です。

エコマークの認定は、先ほどの「環境保全を考える上で重要な6つのプロセス」でご紹介したライフサイクルアセスメントの「6つのプロセス」それぞれの段階において、この「環境負荷の9項目」に関して影響がないかをチェックしています。

- 資源の消費

- 地球温暖化影響物質の排出

- オゾン層破壊物質の排出

- 生態系の破壊

- 大気汚染物質の排出

- 水質汚濁物質の排出

- 廃棄物の排出・廃棄

- 有害物質等の使用・排出

- その他の環境負荷

エコ(環境配慮型)パッケージが必要な理由

地球上では、様々な環境問題が発生しています。地球温暖化、海洋汚染、森林破壊、絶滅の脅威…身近に感じるものもあれば、実感しにくいものもあります。

エコパッケージを採用することで全てを解決することはできませんが、わたしたちの行動を少しづつ変えていくことで、いくつかの問題を改善する力となります。

ここでは、どんな環境問題が発生していて、私たちがエコパッケージを採用すると、どのような形で力になれるのか、見ていきましょう。

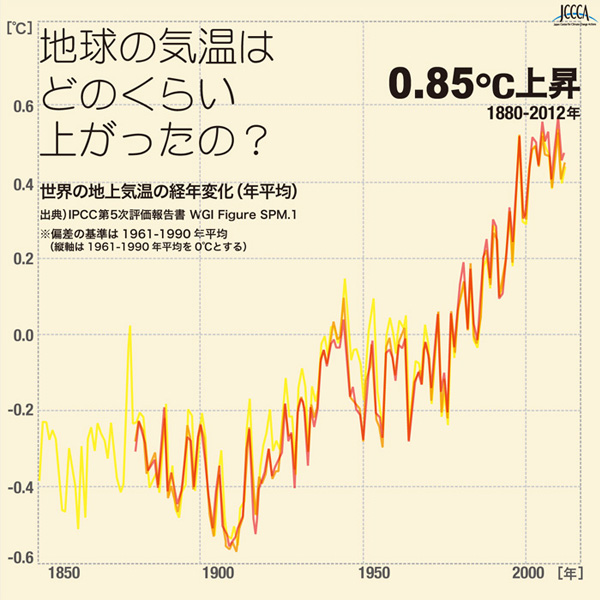

地球温暖化による異常気象

近年、日本では台風が大型化・強大化してきており、2019年秋には2か月連続で千葉県に台風が上陸し大きな被害が出ました。また、海外では2019年9月から2020年2月にかけてオーストラリアで大規模な森林火災が発生しました。これは異常な気温上昇や降雨量が極端に少なかったことが甚大な被害につながった原因の一つだと考えられています。

地球温暖化は、二酸化炭素などの温室効果ガスが原因であることは、ほぼ間違いないという結論が出ています。1880~2012年において、世界の平均気温は0.85℃上昇したと言われています。また、このままのペースで二酸化炭素が排出され続けた場合、最悪のシナリオでは今世紀末には平均気温が4.8℃上昇すると予測されています。

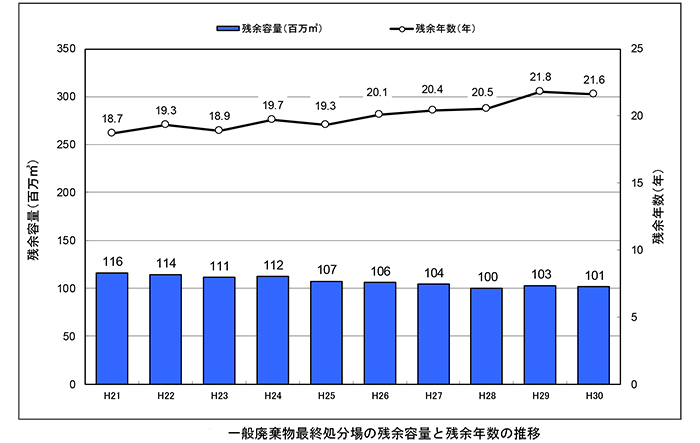

ごみ処理能力の限界

日本の1年間のごみ総排出量は平成30年度(2017年)で4,289万トン、1人当たり約335kgになります。平成21年度(2008年)の4,625万トンから、毎年少しずつ減少しています。これは消費者のリサイクル意識の高まりや、ごみ削減に対する努力が表れている結果と思われます。

しかし、最終処分場問題という大きな別の問題が発生しています。ごみは燃えるものは焼却施設で燃やし、最小限の大きさにして最終処分場に送られます。その最終処分場の残余年数が、平成30年度の時点であと21.6年しか残っていないのです。

ここ数年は20年前後で推移をしてきましたが、新たな最終処分場の確保が地域住民の反対運動等により大変困難な状態になっています。また、今まで廃プラ(使用された後に廃棄されるプラスチック)を受けいれていた中国をはじめとするアジアの国々が、自国の環境意識の高まりにより、受け入れを拒否する動きが強まってきました。

環境庁からも「最終処分場の残余容量は増加したものの、最終処分場の数は概ね減少傾向にあり、最終処分場の確保は引き続き厳しい状況にある」との宣言が出されています。このままでいくと2040年には、ごみの行き場がなくなる恐れが出てきました。

天然資源の枯渇

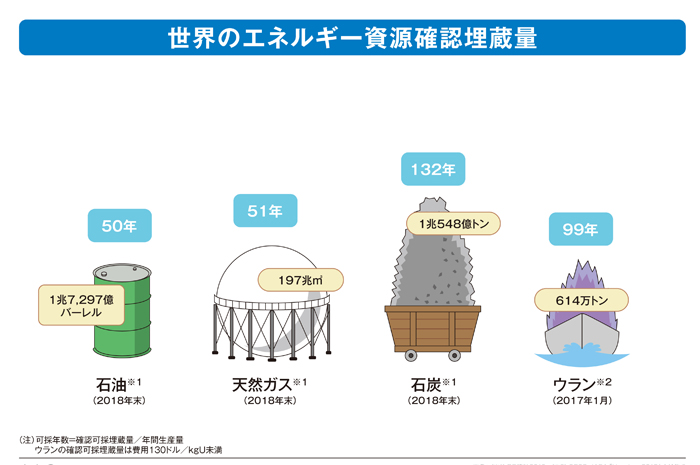

プラスチック製パッケージの原料である石油の可採年数(確認埋蔵量)は、2016年時点で、あと約50年と言われています。

この可採年数は、真の資源存在量とは異なり、採掘技術の進歩や市場価格によって左右されます。実際には50年経っても枯渇しない場合もありますが、いずれにしても石油が有限な資源あることには違いありません。

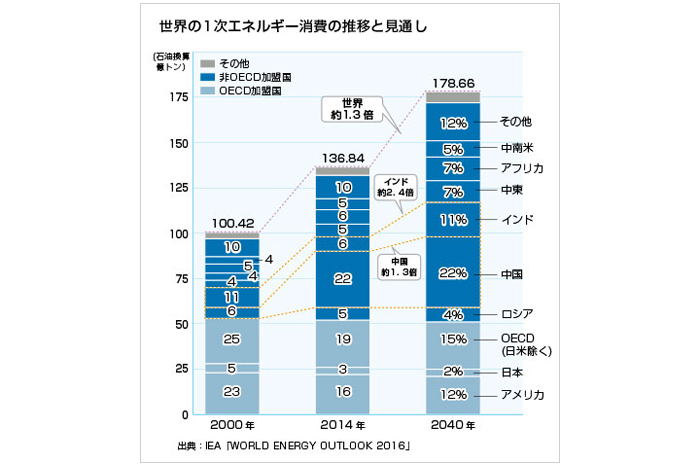

また、世界のエネルギー消費量に目を向けてみましょう。世界の1次エネルギー消費量は、2040年には、2014年と比べて、およそ1.3倍に増加する見通しとなっています。中国やインドなどアジアの新興国の経済成長にともない、石油や石炭、天然ガスといった天然資源の需要も増加していくとみられています。

エコ(環境配慮型)パッケージを導入するメリット

現在は様々な環境問題が深刻化しており、環境に対する意識は高まり続けています。その中で、環境に配慮した商品やサービスを提供することが、消費者から支持される重要な要素のひとつになってきています。

ここでは、エコパッケージを採用することにより、企業側にどのようなメリットがあるのかを3つのポイントに絞って説明していきます。

1.社会変化への適応

様々な環境問題の解決を後押しするエコパッケージの種類が、どんどん増えています。紙製のストローや、原料にバガス(サトウキビの搾かす)を使用したテイクアウト容器、生分解性のカトラリーなど…。

社会変化の大きな波に適応したエコパッケージを採用していくことが、商品・サービスの質を向上させます。地域や消費者の信頼を得て、結果として社会貢献にもつながります。

2.企業イメージの向上

エコパッケージで環境問題への取り組みをアピールすることで、多くの人に「この会社は信用できる」「この会社で働いてみたい」という印象を与え、企業イメージが向上します。

環境問題に取り組むことで、継続的に商品やサービスを選択して頂いたり、多様性に富んだ人材確保につながり、企業にとってプラスのイメージを生み出します。

3.ビジネスチャンスの拡大

エコ(環境配慮型)パッケージを採用することで、地域との連携や新しい取引先や事業パートナーの獲得、新たな事業の創出など、今までになかったイノベーションやパートナーシップを生むことにつながります。

上場企業や大企業、官公庁など公共団体だけでなく、中小企業でも環境意識は高まってきているので、エコパッケージを採用することはビジネスチャンスを大きく広げることができます。

エコ(環境配慮型)パッケージを選ぶ時の基準

エコパッケージを選ぶときは、「環境にやさしそう」といったイメージで選ぶのではなく、具体的になぜ環境にやさしいのか、という理由をしっかりと理解した上で選ぶことが大切です。残念ながら、全ての環境問題を同時に解決する万能なエコパッケージは存在しません。

ここでは、エコパッケージを選ぶ基準を3つのポイントに分けて説明していきます。

廃材を利用しているか

現在、使い捨ての食品容器で多く使われている材質はプラスチックと紙の2種類です。最近では、バガス(さとうきびの搾りかす)や間伐材など、元々用途がなく、廃棄していたものを原料に使用した食品容器も作られており、テイクアウトやデリバリーのシーンで人気を集めています。

バガス容器

原料に、さとうきびから砂糖の生産に必要な糖汁を絞った後に出る茎や葉などのカスであるバガスを使用した容器。バガスの一部はボイラーの燃料として使われますが、余剰となる分は廃棄されています。竹や麦わらなど、別の素材を混合した容器も開発されています。

紙コップ

紙コップの原料には間伐材を使用した商品があります。間伐材とは、森を守るために木を間引いた際に発生する材木のことで、輸送コスト等の関係で採算があわず放置されることが多いです。

バガスや間伐材製品を使用することは、廃棄していた材料を有効活用することになります。限りある天然資源の使用削減に、大きく貢献することができます。

植物由来の製品か

植物は生育する際に、光合成により大気中の二酸化炭素を取り入れて、成長します。そのため、植物を燃やした際に空気中に排出される二酸化炭素の量は、もともと空気中に存在した量と同等なので、大気中の二酸化炭素総量の増減には影響を与えない「カーボンニュートラル」という考え方があります。

植物由来の素材である、紙やバイオマス(植物由来)プラスチックは、カーボンニュートラルの考え方に当てはまるため、地球温暖化対策に貢献することができます。また、バイオマスプラスチックは原料が再生可能な植物由来のため、石油由来のプラスチックと比べると、限りある資源である化石資源の節約にも繋がります。

ペーパーどんぶり

紙製のどんぶり容器。耐水性・断熱性に優れ、どんぶりメニュー以外にもスープなどにも使用できます。

バイオマスプラスチック容器

植物由来原料を配合したテイクアウト向けの弁当容器。プラスチックのため、耐久性・耐熱性・耐水性に優れ、使いやすいのが特徴です。

リサイクル製品か

使用済みのプラスチック容器を回収して原料に戻し、再度プラスチック容器を製造しているリサイクル容器もあります。

容器リサイクルシステムは、消費者・スーパーマーケット・包装資材問屋・メーカーが協力することで成り立っています。

- 消費者が使用済み容器をスーパーマーケットなどの回収拠点に持ち込む

- 包装資材問屋が使用済みトレーを回収する(納品後の帰り便トラックを活用)

- メーカーで再度トレーとして商品化される

リサイクルトレーの使用は、天然資源の使用削減、CO2排出量の削減、ごみ減量に大幅に貢献することができます。

リサイクルフルーツトレー

回収した使用済みトレーを原料にした循環型のリサイクルトレー。エコマーク取得商品。

リサイクルフードパック

リサイクルPETを原料としたフードパック。カチッとはまる嵌合タイプのため、輪ゴムやテープいらずで蓋が閉められます。

エコパッケージを導入し、新たなビジネスチャンスを生み出そう

少し前はエコパッケージというと、素材やサイズバリエーションも少なく、選択の余地があまりありませんでした。現在は、消費者の環境意識の高まりで、メーカーも多種多様な新製品を投入するようになりました。

その結果、素材やサイズ・仕切りなど、エコパッケージもバリエーションが増えてきました。きっと、あなたのお店やコンセプトにあったエコパッケージを、見つけることができると思います。

これから、更に高まっていく消費者の環境意識にこたえるため、エコパッケージの導入を導入し、新たなビジネスチャンスを生み出していきましょう!

今回ご紹介したエコパッケージは、食品容器専門通販サイト「容器スタイル」、飲食店向け包装資材専門店「プロステーション」でお買い求めできます。